ケラミコス墓地

アッティカの墓碑

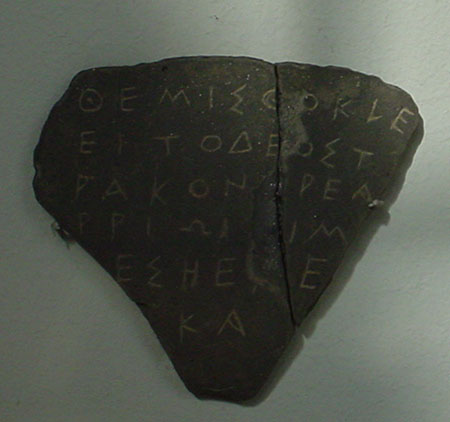

テミストクレス発見!?

|

ところで、古代アゴラ博物館にあると思われたテミストクレスの名前が書かれた陶片追放の陶器のカケラですが(実は、古代アゴラ博物館ではぼーっとしてたせいか、クリバノスやスペルのミスに夢中になっていたせいか^^;、それらしきものは見つけられませんでした)、例のテミストクレスなのか、陶片追放の陶器のカケラなのかはわかりませんが、とにかく、テミストクレスと書かれた陶器のカケラをケラミコス博物館で発見したのです。 |

|

|

少し暗いですが、一番上の行に ΘΕΜΙΣΤΚLΕ とあるのがわかるでしょうか?(博物館はどこでもフラッシュ撮影禁止なのです。でも、どうしてΛでなくLなんでしょう??)「知らない単語は読めない」というわけで^^; 以下に続く文章はわかりませんm(..;)m |

|

キモンも発見? |

|

|

そしてまた、こちらの写真の中央下にある陶片には、上の段にΚΙΜΟΝ、下の段にΜΙΛΤΙΑΔΟとあるのが読めます(左下の逆三角形の陶片は上記テミストクレス)。これって、「ミルティアデスの子、キモン」という意味ではありませんか? だとすると、これらはやはりオストラコンの破片なのでしょうか? なんだかドキドキしますね!^^; |

ケラミコスの春

|

|

ここでは日本人観光客は見ませんでしたが、先生に引率された修学旅行らしき学生の姿がありました。ケラミコスの春も黄色が主体ですが、黄色と言ってもいろいろです。たとえば…… |

|

春のケラミコスを代表する黄花 |

|

|

しかし、春のケラミコスの黄色花代表としてぜひ挙げたいのはこの花です。柔らかなクリームイエローで、ケラミコスの風景を優しくしていました。 |

アッティカの春トップページへ

ホームページへ