狛犬植物を見にいらした方はここをクリック!

狛犬の記事にジャンプします

静寂(しじま)の音

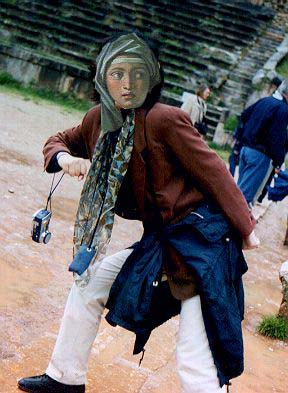

| スタディオンのスタートラインに立ち、徒競走のポーズ |

|

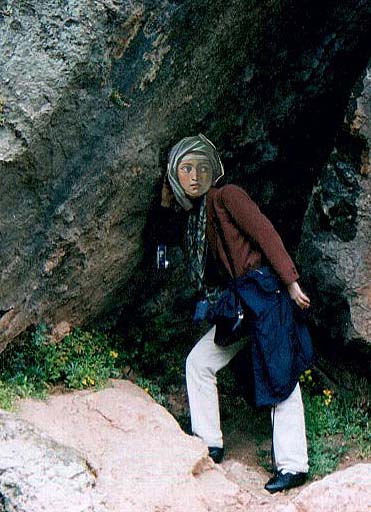

| パルナッソスの岩肌に耳をつける |

|

デルフィの春

| デルフィは厳密にはアッティカ地方ではないのですが、アテネから近いので、まあいいことにしましょう^^;。 |

|

デルフィの町 |

|

|

デルフィの町は、まるで段々畑のようにパルナッソス山の山肌に張り付いています。けっこう急な階段が見えるでしょうか? こんなわけで段々になっているので、デルフィの町の家々はどれもみな、すばらしい眺望が楽しめるそうです。

はるかかなたに見えるのはイオニア海(コリンティアコス湾)。海岸線からパルナッソスの麓まで、ずーっと続いているのがギリシャ最大のオリーブ畑です。これはもう樹海ですね。 この日は雨。やわらかな雨が降っています。 |

|

デルポイ遺跡の春

|

|

|

春の基調は菜の花の黄色。黄色い菜の花のあいまに、真っ赤なケシ、白いローマン・カモミール、紫のカンパニュラなどが見えます。これはデルフィだけでなく、この季節のギリシャに共通する風景なのでしょう。 パルナッソスの山肌はちょっと変わった色をしています。このあたりはなんでも鉄やボーキサイトが取れるのだそうで、そのせいでしょうか? |

パルナッソスの岩肌に咲く春の草花

デルポイ遺跡に咲く草花をいくつかご覧にいれましょう。

|

カンパニュラ |

|

|

デルポイだけでなく、ギリシャの岩場でよく目にしたカンパニュラです。 ところで偶然にも、2002年の春、ギリシャ旅行の直前に、わたしはこれとそっくりの植物の種を蒔いたのです(タネの入っていた袋の写真によれば似ている)。Unwins という会社のタネで、耐寒性のカンパニュラ、 Fairy Thimbles(天使の指ぬき――指ぬきといっても日本のアレとは違い、ちょうどこの花のような釣り鐘型をしています。外国の土産物によくありますよね?)わたしが蒔いた植物の学名はCampanula Cochlearifolia (学名は、カタツムリのような葉?)。 うちのカンパニュラもうまく育てることができれば、こんなふうに咲くんでしょうか。楽しみです(^^) |

|

デルポイの由来へ |

|

デルポイのアポロン神殿建立をめぐる神話へ |

|

デル狛の親戚シルピオンの謎へ |

アッティカの春トップページへ

ホームページへ